「打ち枯れた田舎祭りを回るより大高市へ。全国の子供・少年に夢を売る本物香具師になりたい」晴れの檜舞台は、東海道・三嶋大社の大祭に定めた。

さすが大高市である。「ネタ付」と言って、場所割出店の受付場には、いずれ劣らぬ売人達が、二百人ほども集まっていた。

やがて場所割が始まった。場所取りは家名と名誉と、貫禄を背負っての戦場でもある。場外れでも客寄せには自信があったが、あまりに場外れでは売人仲間に印象が乏しい。

旅人としての檜舞台、初土俵である。本土場(※縁日でもっとも人通りのよい出店の一等地)に堂々と三寸を組んで、ゴト掛け、ゴト師の面目をお目に掛けたい。とは思っても、かけ出しの、俗にいう三下である。私の親方の◯◯は、東海道では縁も深く、少しは名の売れた人だと聞いていた。親方にあやかって、受付には「自在規、○○」で申し込んだ。

まさかと思っていたが、意外や意外、親方○○の名は抜群の力があった。並みいる他家名の代表を尻目に、コロビの本土場、しかも天場所で差し(指名)が利いたのである。

「オー」。どよめきと視線がいっせいに私に向けられた。本土場に店を張れるということは、ゴト師売人としての名誉、貫禄で、実力の証明でもある。

「初めて受ける親の光」。立派なゴト掛けぶりを発揮して、親方の名に恥じないよう努力しなければ申し訳ない。早くも燃えるような闘志が全身の血を熱くして、感動に身も心もふるえた。

幸い、新しい構想のもとにハッタリの絵を十分用意してきたのが、何よりも心強かった。

宵宮から本格的に打ち込むつもりで、天幕も張った。後部背中の部分と真上、間口いっぱいにハッタリの絵を飾った。思ったより堂々たる店作りである。

これに目を見張って驚いたのは、群衆よりも売人達、仲間の香具師達であった。

机の左右に、黄色と橙色に染め分けた自在規、中央に説明書、両脇に大小十二色の擦筆と、ラベルも鮮やかなキングコンテの缶を並べ終えてみると、もうそれだけで様になっている。

さすが大高市である。あとからあとから押し寄せる群衆の波は絶える間もない。息つく間もない盛況である。落とし啖呵もはずんで出る。

お披露目の宵宮にしては、売上もまあまあであった。明日の本祭りの手ごたえは十分である。

明けて本祭り、天候にも恵まれて、午前中から押すな押すなのにぎわいであった。

目の前にたっている少年の持ち物をみて、私は我が目を疑った。と、同時に息の根が止まるほどの衝撃が全身を貫いて走った。その手に握られていたのは自在規であった。ただ、それは私の自在規ではなかった。

「どこで買った?他に売り屋さんがいるのか?」。ゴト掛けも中途で、私は少年に詰め寄った。「向こうのおじさんだよ」。もしかしたらあのおじさんではないか。

売りネタを中央に一まとめ集めると、その上に風呂敷をかぶせて、少年が指さしたサーカス目がけて駆け出した。

同じ自在規の売人であれば、ツキネタ(※同じネタのこと)である。新参の私が当然、挨拶に行かねばならない。相手が本土場で、私が場外れならともかく、知らなかったではすまされない。相手があのおじさんなら、大先輩である。

…いた。いた。思わず足が止まった。

興法寺での仕草が思い浮かぶ。あのおじさんに間違いない。あれから十余年の幻の再会である。三尺ほどの小店で、頭の上の木の枝に懐かしい西郷隆盛の絵が、当時のままに下げてあった。ニ十個ほどの自在規が側にあるだけで、私の店構えとは比べものにならなかった。

「売中失礼します。何も存じませんで、ご挨拶がおくれました。私も自在規でお世話になっています」

客の離れを待って、思い切って頭を下げた。

「まあまあ堅い挨拶は抜きにしましょう。私は隠居の身です。見ましたよ。ゆうべ、じっくりあなたのゴト掛けを拝見しました。なかなかできるじゃありませんか」

年は六十を過ぎているようである。この人があのおじさんなのか。記憶の人とは違うようにも見えた。

「私は栃木の小山です。小山の興法寺へいらしたことはありませんか」

「ああ、若い時は栃木へも行きましたよ。かなりの昔になりますね」

やはりこのおじさんに相違なかった。とうとう会えたのである。私の胸の奥だけに生きていた幻のおじさんが、いま目の前にいる。

「私はもう年ですよ。目が利かなくなりました。この三嶋大社で打ち上げたいと思っていた矢先。奇遇だねえ。私で打ち手がなくなると思っていましたよ。誰の手ほどきを受けたかね」

「独り芝居です。興法寺で見たおじさんです。私の先生はあなたでした」

夢でも見ているようで、私はしばらく声もでなかった。おじさんの名は、萩原雄峰(仮)だといった。横須賀の住居だが、この三嶋を最後に隠居すると言うのであった。

「あとはよろしく頼むよ。」

心なしか笑顔にもわびしさがあた。萩原雄峰―絵描きにふさわしい芸術的な名だと思った。

「君のような打ち手に会えたので、安心して打ち上げができるよ。精々頑張ってくれ。これから諸方へ旅かけるには、家デッチ(※やさデッチ。商品を自宅で自製すること)では大変だろう。何なら静岡のネタ元を紹介してやるよ」

。そう言ってネタ元を教えてくれた。製造元があったのである。比べてみると、私の考案したのとほとんど変わりがなかった。

執念だけで作った私の自在規が、おじさんに会いたがっていたのかもしれない。運命とはこんなものか。幻のおじさんに遂に会えたのである。しかも、それが最初で最後だったのである。

本祭りは人出も最高で、売れ行きも良かった。「○○(※親方の名)の兄さん、見事なゴト掛けですね。」

しばらく私の様子をみていたらしい。口上の切れ目を見計らって、世話人が声を掛けてきた。「今夜、盃事があります。よろしくお願いもうします。」

大高市には、盃事、祝事がつきものであるらしい。差し出された奉加帳には、噂に聞いたお歴々、親方衆が列記されており、当夜は若手兄弟分、五分の盃であった。

祝金の多寡が貫禄の目安とも受け取れる。親方の名に恥じては申し訳ない。本土場を割ってもらった面目もある。一応目を通してみると、三百円、五百円が多く、千円もいくつかあった。「どうぞよろしくお頼みもうします。」思い切って千円渡した。

「会場は料亭吉川です。是非とも出席よろしくお願い申し上げます」。世話人達の態度がガラッと変わった。

旅人として初めての経験、祝事である。事情知らずの私の祝金千円也は抜群の高額で、親方以上であったらしい。

事情を知るや知らずや、金の力は偉大であった。その夜の盃事の席に、○○(親方の一家名)代表として、上座近くに私の席が用意されていた。

祝いに先立って、回り面通し、すなわち自己紹介の仁義が先行されるのが恒例になっている。「手前生国と発しますは」に始まるあの合付である。百人近い貫禄ある面構えが、きら星の如くに左右に居並んでいる。

息詰まるような厳粛さの中で、左手から順番に名乗りが続く。

「続いてお願いもうします。手前生国と発しますは関東です。」遂に私の番がやってきた。

「当時身の勝手持ちまして、栃木県は小山に仮の住居推参罷りあります。不思議なる縁持ちまして、渡世の親は○○です。従います若者で姓は須田、名は海山です。…名は海山です」。

低音で間を置いて、「名は海山です」を二度目は語気を強めて繰り返した。「見苦しき面体ながら、引き立てよろしくお頼もうします」。

おもむろに顔を上げ、左から右へと視線を回して会釈した。親方衆はじめ、皆の視線が射るように私に集中した。間合いも十分とれた、われながら見事な演出であった。

堂々のアピールである。「海山(かいざん)」の名は、料亭でのとっさの思いつきであった。

萩原雄峰(仮)、幻のおじさんの名を聞いた時、非常な感銘を受けた。不思議な魅力があった。幻の先生にふさわしい名であった。

私もそんな名がほしい。瞬間、そう思った。登世に生きる仮の姿、皆をアッと言わせる、仮の名があってもいいはずである。

親がつけてくれた我が名は眞吾。素晴らしい。眞(まこと)の吾を貫きたいと心に誓っている。入れ墨でハッタリを利かす連中相手の渡世人である。代わりに名前でハッタリをつけてやろう。

相手を威圧できる大きな名がいい。親の恩は海より深く、山より高しという言葉がすきであった。とっさにしては上出来だ。

海と山を併せのんで、海山。

夢も希望も大きくいこう。

海千山千と解する人があるなら、それもよかろう。家業の華と思えばいい。

海山―なんと堂々たる名ではないか。三嶋の料亭吉川での檜舞台で、諸国の親方衆に、披露した誇るべきわが名である。

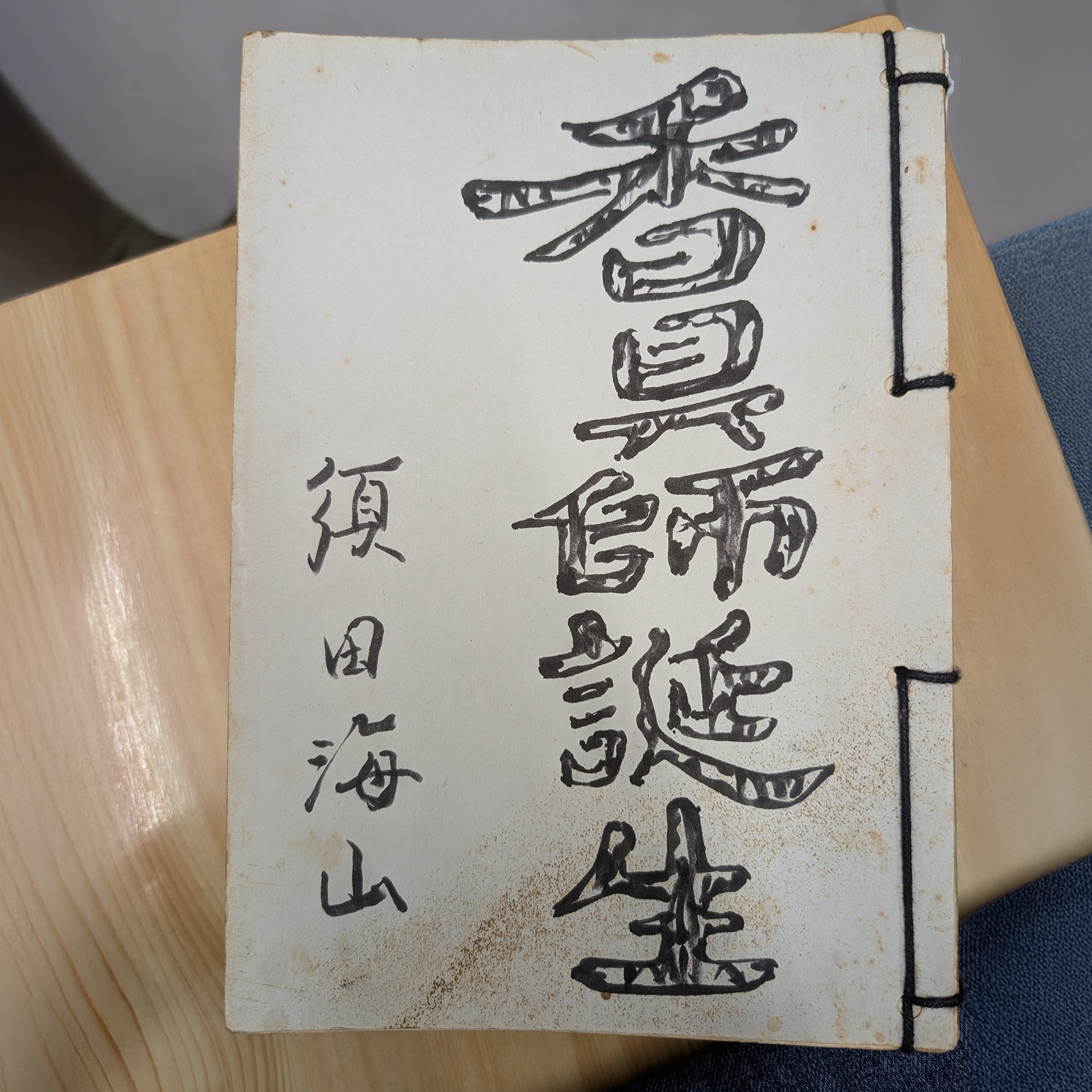

香具師、須田海山の誕生であった。

須田海山手書きの原稿